時代の波

- 2022.07.12 Tuesday

- penso che・・・・・コラムなど

ついこのあいだ、ハイエースの車検をお願いしてるディ―ラーの担当の方から電話が入って、次回車検の話かと思いきや「ハイエース売るご予定はありませんか?今、品不足でして・・・・」とおっしゃる。それほど今の新車不足が深刻なようです。それはいいのですが、入手難なのにハイエース売っちゃったらウチが困るではないですか〜!?

コロナ禍から生産工場稼働停止による供給不足とテレワーク等の普及によって半導体不足が加速してしまい、自動車生産にも影響を及ぼしているのはご存じのとおりですが、それに加えて現在戦争中にあるウクライナには世界的にも生産量の大きな比率を占めるワイヤーハーネスの工場があるのだそうです。そのことがエンジン自動車(変な言い方ですが・・・)からEVへの移行を早めるとも言われているとのことなのです。なぜなら、ワイヤーハーネスの再増産を待つよりも、すでにワイヤーハーネスのモジュール化をして生産を始めているEVへの切り替えを早めたほうがいいからということなのです。はて、ワイヤーハーネスのモジュール化とは具体的に何をやってるのだろうと探してみましたが「何をこう」と示しているものを見つけることはできませんでした。

ワイヤーハーネスは自動車にとって、人間に例えれば神経(指令、情報)と血管(給電)なのかなと思います。バイクのワイヤーハーネスの見た目は骨格標本のようにも見えます。バッテリーあるいはヒューズボックスから各装置にそれぞれ給電して、ECU搭載車であればECUから各装置各センサーをつないでいます。そのメインとなるハーネスはまるで脊椎のようです。

850ルマンのワイヤーハーネス(新品)

これのモジュール化ってやはりワイヤレスにしてそれぞれを独立させることでしょうか。ものすごく矮小化してしまってるかもしれませんが例えばブレーキランプを点けるのに、従来はバッテリーからヒューズボックス〜イグニッションスイッチ〜ブレーキスイッチと通った電流をテールランプまで届けるということを電線上でしていましたが、ブレーキスイッチがONになった情報を無線で飛ばせば済みます。電源もEVならどこからでも取り出せそう(想像です)なので、ブレーキランプなど各パーツが近いところからもらえば済むのでこちらの配線も短くて済むでしょう。なのでこの場合たとえばテールランプやリアウィンカーなど近いものを一体として共通の指令受信機と電源を持つ独立した構造にすることがワイヤーハーネスのモジュール化・・・・・と思いましたが想像です。すみません。

4輪車では1台に使う銅線の長さが数キロにもなるとか・・・・・。そうすると重量面でもコスト面でも無くすメリットはありますね。それにワイヤーハーネス製造はいまだ手作業に依存しているのだそうです。それは生産効率が悪そうだ。モジュール化すれば生産工場のオートメ化も容易にできるでしょうか。ちなみに850ルマンIIはメーターパネル裏の一部に限りますが配線の代わりにプリント基板を使ってスリム化しています。これを拡大したら脱ワイヤーハーネスが進んだかも?でも脱ワイヤーハーネスはそれまで世界の自動車メーカーがお安く使ってきた(想像です)労働力の雇用を奪ってしまうので、もしそうなってしまうなら、いずれ来る時代の波とはいえなんとも切ないものがあります。

もうひとつの半導体不足のほうですが、こちらはものすごい技術革命でも起きて代替品ができないことには、じっと生産態勢が落ち着くのを待つしかなさそうです。モトグッチリパラーレは新車販売していませんので販売車両不足による影響はありませんが、部品の供給が滞るのは困ります。そこで私のカリフォルニア(1986年)やV65スクランブラー(1990年?)に半導体はどれだけ使われてるのかあらためて考えてみたら、

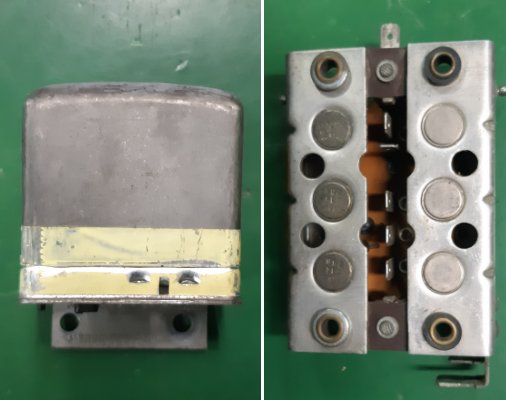

IC式ボルテージレギュレター

ダイオードを使っているレクチファイヤー

以上!

でした。とっても少ないっ!(笑)

左:ボルテージレギュレター 右:レクチファイヤー

どちらも1980年代のものです

ちなみにレクチファイヤーの故障〜交換はあまり経験がありません。一方レギュレターのほうは多くはないですがあることはあります。ですので私の場合は半導体不足で入手難になると困る部品はレギュレターのみですね。いや〜、なんだか古臭いバイクでよかった・・・。しかもICレギュレターが入手できなくても接点式レギュレターというのがありまして、それを探し出せばなんとかリカバリーできるかもしれません。ついでに書きますとほかに起きそうな充電系部品の故障は本当にたま〜にですがオルタネーターのインナーローターの断線か短絡があるくらいです。

部品といえば以前は木箱にどっさり、志賀と2人でようやく動かせる、本当ならフォークリフトだよねという量の部品をイタリアから取り寄せていました。当時モトグッチから送られてくる箱には「Centro Ricambi」と印刷してあって、私たちは「リカンビ」という名のモトグッチの子会社かなんかなんだろうというぐらいの認識でしたので、イタリアに行った際も「リカンビに連絡とってもらって・・・・・」などと話していましたら通訳の方が目を丸くして「リカンビって部品という意味なんですけど・・・」と、 つまりチェントロ・リカンビってのは部品センターのことだったんですね。そんな笑い話みたいなこともありました。

昨今ではメールで手軽に発注できるし、急ぎの際は割とすぐに小口で送ってもらえる。これも時代の波ですね。ただしこのウクライナ戦争後は物流網のゴタゴタもあったようでどこで滞っているのかなかなか届かない部品がありました。それも沈静化した(リパラーレでの感触)と思った6月のはじめころにオーダーした部品がいつまで経っても届かない。あまりに遅いので半月過ぎたころ問い合わせたら、なんとイスタンブールの空港で放置されていたようだったのです!まさかまだEU圏内にあるとは!?載せ替えは飛行機がロシア・ウクライナ上空を飛べなくなっているので迂回のためやむを得なかったのでしょうが、なんで引き継ぎの便にすぐ載らなかったんでしょう。6月末に日本の空港までは届いたらしいです。あとはここまでの配達を待つばかりです。(すでに7月1週めに届きました。遅筆なものでタイムラグが生じてしまいました・・・)

配達と言えば、現在リパラーレでは基本的に車両の引き取りや配達を行っておりません。何年前だったかさだかに覚えておりませんが、整備振興会2輪車支部の会合でオートバイ屋(整備業者)は有償の車両搬送はできないというお話が出たのです。料金をいただいて輸送ができる輸送業ではないからです。オートバイ屋がお客さまのオートバイを運ぶのに何の疑いも持っていなかったのですが、これも時代の・・・・・波と言ってはいけないのでしょうね。なにしろ元々ダメだったのでしょうから、たぶん。

今回このブログでこの件に触れさせていただいたのは、この話をすると驚かれるお客さまが多くいらっしゃるからです。でも世の中的にはですが、車検場で会うバイク屋仲間にも改めて聞いてみれば、ほとんど引き取り&配達はしないといつの間にやら切り替えていました。オートバイを輸送中に事故に遭ったら載せていたオートバイの保証は受けられなかったという話も聞きましたので、どうかご理解いただきたいと思います。車検が切れて乗れない場合はレッカー業者さんをご紹介しています。オートバイ専門のレッカー業者さんが増えて価格もかなりお手軽になりました。走行中の事故・故障はJAFやそれぞれご加入の保険会社のレッカーサービス等もご活用くださいませ。

私の場合は整備士でもありますし、なんとなくですが他人に弄られたくないという偏屈な思いもありまして、出先でトラブルがあってもなんとかして自力で帰ってきたいと思ってます。幸い私が乗っている古くさい2台はコンピューターなぞ積んでませんし、点火系になにかあっても同時に左右両方の火が飛ばなくなることはまずありませんし、事故を起こさなければ、いきなり決定的に走れなくなることはほとんど無いでしょう。

とりあえず自分に起きることで想定しているのは、日頃メンテナンスを欠かさなかったとしても予測しづらい電気系統の故障です。ロングツーリングの出先で、先にも触れましたボルテージレギュレターがもし出先でパンクしたらこんなことをしてみようかなと考えていたことを、この際いい機会なので実験してみようと思います。

オルタネーター

上の画像は80〜90年代のモトグッチに乗ってる方にはなじみ深いオルタネーターです。DF端子に給電するとブラシを通してクランクシャフトと共に回っているローターコイルに電気が流れて磁化し、外側のステータコイルに交流電圧が発生するという仕組みです。DF端子に電気を送るのがボルテージレギュレターで、その電気を励磁電流といいます。もしボルテージレギュレターが故障したら、代わりにここに電気を流すことができれば発電してくれることになります。(モトグッチの場合はローターコイルのプラス側をコントロールしますが、逆にアース側をコントロールする場合もあります)

実はSUZUKIのGT750発売時に若いころの志賀が技術講習会に行って、このSUZUKIで初めて採用された励磁式オルタネーターの説明を受けたそうです。それまで日本のオートバイではほとんど採用されてなかったそうで、「やっとこんな高級品を使うようになったか・・・」と思ったそうです。四輪自動車では一般的なシステムなのですが、四輪では一体の発電機・整流器・レギュレターであったのを分割して小型化できたことや、250〜500〜750と排気量があがって車体も大きくなって採用できるようになったのかもしれません。

その講習会で充電不良時のトラブルシューティング、ボルテージレギュレターの故障を確認できる手法として、ローターコイルにバッテリーから直接励磁電流を流すという方法が紹介されたそうです。そうして発電が始まるようならばレギュレターが働いていないと判定できます。ただしそれをやり過ぎるとローターコイルが焼ききれてしまうので注意してくださいという注意も受けたそうです。なので今回まず故障のない現車で励磁電流の電圧を確認してみたところ、エンジン停止状態で5Vとなっていました。

試作5V電源キット

そこで夏休みの宿題工作みたいですが、笑 エネループ4本直列で想定4.8V実測5.3Vの電源を作ってみました。レギュレターがパンクしてもこういう装置を使ってオルタネーターに励磁電流を流したら充電できるのではという実験をすることにしました。

なぜ低い電圧でチェックするのかというと、通常であればオルタネーターの発電量はすぐにバッテリー電圧をオーバーするので、ライダーが走りながらコントロールできないだろうという予想があったからです。

ふだん充電の様子を電流計でチェックをする際、健康なバッテリーでヘッドライト等がOFFであれば3000rpmも回すとボルテージレギュレターが設定電圧に達してカットオフしてバッテリーへの過充電を防ぐのですが、3000rpmというのは市街地を走っていてもすぐに達する回転域なので、もし12Vも給電したら、恐らくかなり短い周期でON/OFFを繰り返さないとならず、それは手動では不可能なレベルなんじゃなかろうかという予測なのです。この実験でローターコイルやバッテリーを壊してしまっては痛すぎますので用心深く5Vでやってみました。その実験の様子は動画にしました。以下のリンクをご覧ください。

「オルタネーターによる充電装置、乾電池から励磁電流を流して充電させる実験」

自宅前でやったもので、あまり高回転まで&長時間は回せない状況でしたが、こんな装置でもバッテリーに充電できる程度の発電ができることはわかりました。ポジションランプ点灯時は4000rpm回すと、ヘッドライトまで点けると5000rpmで充電が始まるようでした。充電が始まるというのは言い方を変えるとバッテリー電圧より高い電圧が発生したということになります。

ただしランプ等を点けない、負荷のかからない状況でも、5000rpm以上回してたところで、おおむね12.5V程度までしか電圧があがりませんでした。回転があがれば単純に発生電圧もあがると思っていたのですが・・・。本物のボルテージレギュレターはバッテリー電圧をあげてゆくとそれにつれて励磁電流の電圧も5Vから6V〜7Vとあがっていったのでそのようにしなければならないのか、それとも太く長い銅線で構成されているローターコイルに対して乾電池のパワーではこれが限界なのか、ちょっと私にはわからない領域できちんと書けなくてすみません。

ちなみに実験前は5.3Vあった電源キットの電圧ですが、実験後は5.1Vに落ちていました。実験中はほんの2〜3分の通電時間だったと思いますから、このキットでツーリング先から帰ってくるというわけにはいかないようです。

まあでも、私と同様古くさいモトグッチに乗ってらっしゃるかたには朗報があります。だいぶ昔ですがお客さまがツーリング先のたしか浜松から電話をくださって、チャージランプが点きっぱなしなんだけどとご相談がありました。恐らく充電系の故障なわけですが、話し合った結果、お客さまは可能な限り自走で帰ってみると決断されたのです。そしてすんなり帰ってきました!!!「そうか、満充電のあのバッテリーなら浜松から帰って来れるのか!?」と感心しました。もちろんなるべくヘッドランプを点けないとか、休憩を最小限に減らしてセルモーターを使わないなどの対処も必要でしたし、軽自動車と同じサイズのバッテリーを積んでいたからだろうなと思います。バッテリーが小さい現行モデルだと走行可能距離はもっと短くなるのでしょうね。まあいまどきは時代の波(?)で視認性をあげて事故防止するためヘッドランプは常時点灯となっているくらいなのですから”なるべく点けないで”というのもケシカランことなのかもしれませんが。

時代の波というものはある程度先も読めて、ゆるやかに寄せてくるのを眼で追えるようなイメージを持っていました。しかし2009年に書いていたコラム「最後の一滴はどこで?」ではガソリンの枯渇を心配していましたが、いつのまにかガソリンエンジンの生産終了という波がすぐそこまで寄せてきてしまいました。単に私が鈍いだけかもしれませんが・・・。

ところで波の中には「ヨタ波」というのがあります。昔、釣り雑誌かなにかで読んだのですが、台風などの影響で、波が一定に寄せてきているように見えて何十回(回数はちょっと覚えてませんが)に1回は少し大きい波が来る。さらに何百回(何千回?)に1回は予測不能の何倍も大きい波が来ると言います。これをヨタ波というのです。ロシアによるウクライナ侵攻もヨタ波のようなもので自動車業界にも余計な波を届けてしまいました。少しでも早く、良いかたちで収まりますように。

mas

- -

- -

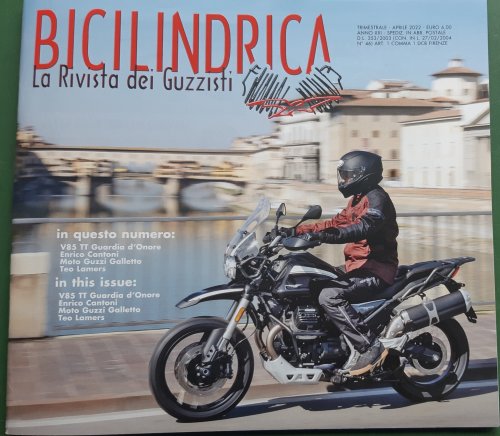

La rivista dei guzzisti

- 2022.06.09 Thursday

- moto・・・・モトグッチ・整備など

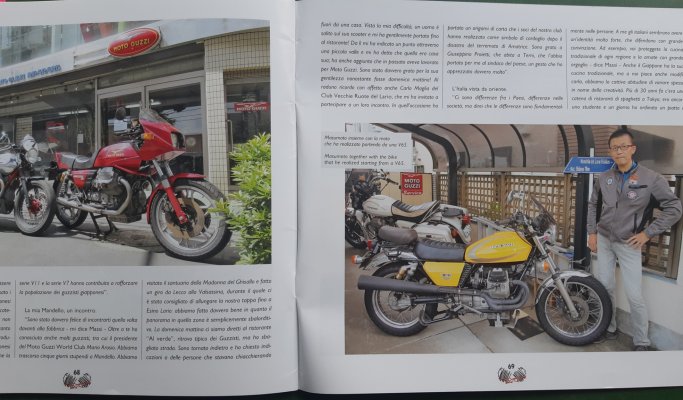

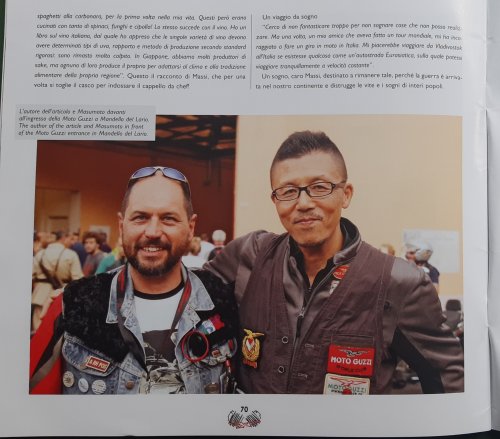

イタリアで季刊発行されている「La Rivista dei Guzzisti」(=Guzzist Magazine)の80号、2022年4月号の「人物紹介」に載せていただきました。MOTO・GUZZIワールドクラブに入会されている方の元には届いていることと思います。

本文にもありますがたまたまSNSを通じて知り合って、その後2016年の95周年イベントでは実際に会うことができたロベルト・ポレッリはモータージャーナリストでした。それで彼が毎号受け持つページを私に割いてくれました。ひとつは二輪車も四輪車も、たくさんのメーカーが世界に輸出してた日本でGUZZIに乗ってるのが不思議でしょうがないのでしょう。そしてもうひとつは私がちょいちょい(と言っても5年おき笑)マンデッロに出現しているので目についたのでしょうか。

以下はその記事の和訳になります。もとは私がインタビューされたものでその原稿が手元にありますが、彼がどのように書いたかを知りたいのでそちらに忠実に、いえ完璧な和訳という自信はありませんが訳してみました。ご覧になってみてください。

++++++++++++++++++++++++++++

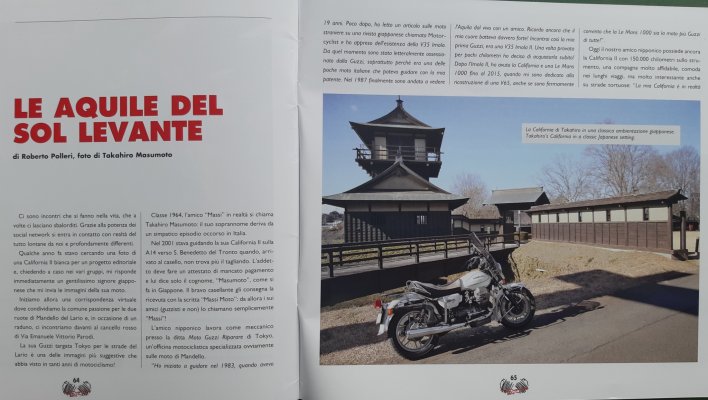

<日出る国の鷲たち>

ロベルト・ポレッリ

日本から、GUZZIへの強い情熱

我々とは全く異なる遠くの人々とじかにコンタクトがとれるソーシャルネットワークのチカラに感謝している。何年か前、とある編集の仕事のために白のカリフォルニアの写真を探してたくさんのグループに相談していたのだが、それに応えてすぐさま写真を送ってくれたのは、ある親切な日本人だった。その後ネットでのやり取りを始めて、マンデッロ・デル・ラーリオのモト[1]への情熱を分かち合い、集会の際にはエマヌエーレ・ヴィットーリオ・パローディ通りの赤い鉄柵[2]の前で私たちは実際に会った。ラーリオの地に立つ、東京のナンバープレートをつけた彼のGUZZIは、私の長いライダー人生のうちでも心に迫る姿だった。

友、Massi、1964年生まれ、実際にはタカヒロ・マスモトという。彼のあだ名はイタリアで起こった愉快なエピソードに由来がある。

2001年、彼がサン・ベネデット・デル・トロントまでカリフォルニアで走ったとき、料金所に着いたら通行券が失くなっていた。料金所の係員は料金不足分を支払うための書類を作らねばならず名を尋ね、彼は日本でいつもするように苗字だけ「マスモト」と伝えた。ブラヴォーなその料金係はそれを聞いて「マッシ・モト」と書いた徴収票を手渡したのだった。その後、彼の友人たちは(GUZZISTA[3]もそれ以外も)彼のことをMassiと呼ぶようになった。

この友である日本人は東京のモトグッチ・リパラーレという名の、完全にGUZZI専門の工場でメカニックとして働いている。

「僕は19歳だった1983年にモトに乗り始めた。その少しあとにモーターサイクリストという日本の雑誌の輸入車の記事を読み、V35イモラの存在を知った。このときから文字通りGUZZIに憑りつかれることになった。とりわけ僕の免許で乗れる数少ないイタリアのモトであったことも大きい。

1987年にはついに鷲の実物を見に行った。とてもドキドキしたのを覚えている。こうして僕の最初のGUZZI、V35イモラ2と出会ったのだ。たった1度、ほんの数キロの試乗をしてすぐに購入を決めた。イモラ2ののちカリフォルニア2を所有し、2015年まではルマン1000も所有していたが、ルマン1000がGUZZIの中の最高のモデルだ確信していたにもかかわらず、V65のレストアに夢中になってルマン1000を手放した。」

現在、我々の日本の友は15万km走ったカリフォルニアIIも所有している。道具として、信頼できるパートナーとして、そしてとても興味深いことに彼はワィンディングロードでもカリフォルニアを楽しんでいる。

「僕のカリフォルニアは実はポリス仕様で、青灯とサイレンまで備えていた。」

ーーMassiは説明するーー

「ある日のこと、横田のアメリカ合衆国空軍基地の近くを走っていたときモトに乗った2人のアメリカ兵が前にいた。彼らは警官がいると思ったのだろう。法定速度を忠実に守っていた。おかげで僕らは超ゆっくりと走ることになってしまった。あの日ののち、すぐにあの装置たちを取り除いたのさ。」

Massiはこんな楽しい話をする。しかしついで真剣な話を始める。彼の国を襲った悲しい部分に話は移ってゆく。

「僕のカリフォルニアは2011年の地震と津波のあとも良きパートナーだった。カリフォルニアで荒廃した地域を訪れ、復興を助けるボランティア作業についた。2012年の春には週に1度だけの休日を使って福島への旅を始めた。思うに僕の活動にとって重要だったことは・・・」

ーータカヒロは続けるーー

「毎回600kmの道のりを通って、それでも6時間シャベルで瓦礫をすくうことができた。僕のGUZZIのおかげだ。」

彼は何年かのちに新しいプロジェクトを始める。

ーー彼はこう話したーー

「2014年にスクラップになった古いV65フロリダを買って、これをベースにして1台のスクランブラーを作った。現在ブームでよく見るエレガントなスクランブラーではなく、有能で実用的な、オンロードモデルでありながらサイレンサーを高くすることでオフロードも走ることができるモデル[4]をと企んだ。」

Massiに言わせるとGUZZIはライダーと親密な関係にあるという。一般のライダーの運転能力とGUZZIのパワーの優れたバランスがあり、しかもその2気筒エンジンは人間の心臓の鼓動と等しいリズムで回っている[5]と主張しているのだ。

「GUZZIに乗ると言うことは日本を小さくするということ、なぜなら運転をまったく止めたくなくなるからだ。」

と結論している。

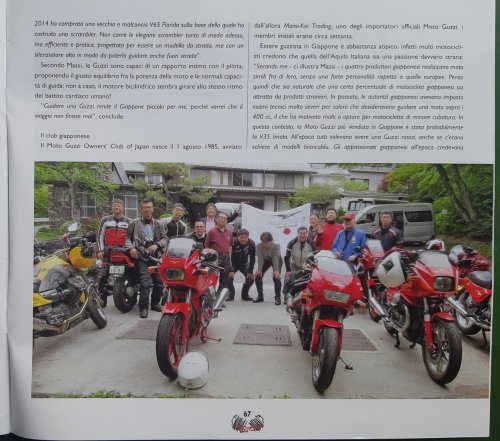

【日本のクラブ】

モトグッチ・オーナーズ・クラブ・オブ・ジャパンはMOTO・GUZZIの公認の輸入業者の諸井敬商事のもとで1985年8月1日に生まれた。最初の会員は70人だった。日本でGUZZISTAであることはけっこうな変わり者だといえる。というのも多くのライダーはイタリアの鷲はまったくもって異質な魂を持っているとみなしているからだ。

「僕の考えでは」

ーーMassiは我々に説くーー

「互いに似たようなものを作っている日本の4つのメーカーのモデルは、ヨーロッパのモトと比べると強い個性に乏しい。思うに、だからこそ日本のライダーのある程度の割合の者が外国製のモトに魅せられるのは自然なことなのだ。

かつて日本の当局は400cc以上のモトを運転することを熱望する人々にとても厳格な運転技術試験を課していた。そのことが多くの人に小排気量のモトを選ばせる動機となった。こういった背景から日本においてもっとも売れたMOTO・GUZZIは恐らくV35イモラだろう。

あの頃、青や白のモデルもも並べられていたとしても、皆が欲しがったのは赤いGUZZIだった。かつての日本のマニアたちはイタリアのモトは赤に限ると素朴に思い込んでいたのだ。

その後当局は日本のライダーがより簡単に上級のカテゴリーの免許を取得できるように運転テストのレベルを下げた[6]。チェンタウロとグリーゾは最初のうちは日本で人気が無かった。しかしそれらの生産が終わった後だいぶ経ってから人気が出てきた。このことは日本人が新しい設計に反応するのが遅いことを示している。

近年はV11シリーズとV7シリーズが日本のGUZZISTA人口を増やすのに貢献した。」

【私のマンデッロ、出会い】

「あの時、工場の前で君に会うことができて本当に嬉しかった。」

ーーMassiは私に語るーー

「君以外にもたくさんのGUZZISTIに出会った。中でもMOTO・GUZZI・WORLD・CLUBの会長マリオ・アローシオに会えた。

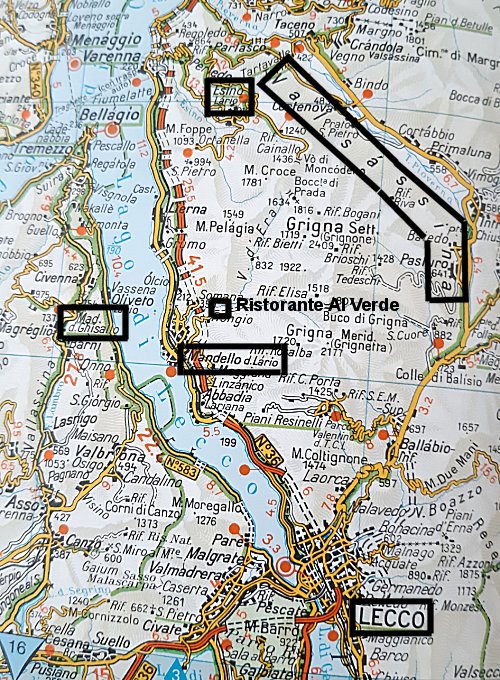

マンデッロでは夢の5日間を過ごした。ギザッロの聖母礼拝堂を訪ねたり、レッコからヴァルサッシーナへとツーリングしたり、その際にエィジノ・ラーリオまで足を延ばすことを勧められた。その地域の眺望はともかく素晴らしく、本当に行ってよかった。

日曜の昼はGUZZISTIが集う場所、リストランテ・アル・ヴェルデに向かったが[7]、登る道を間違えた。僕は道を戻り、とある家の前でおしゃべりをしていた人々に道を尋ねた。僕が困っているのを見て1人の男性がスクーターに乗り込み親切にもリストランテまで連れて行ってくれたのだ。彼はリストランテの前から小さな谷の向こうの一点を指さしてあそこが彼の家だと教えてくれた。そして以前はMOTO・GUZZIで働いていたのだと付け足した。日曜の昼なのに彼の親切はありがたかった。

ミーテイングでは、クラブ・ヴェッキエ・ルオーテ・デル・ラーリオのカルロ・マリアも彼らのイベントへ招待して参加させてくれたのでとてもよく覚えている。イタリアに行ったのを機に、アマトリーチェの震災のあとだったので、我々のクラブの会員が哀悼のシンボルとして作ったオリガミ[8]を持って行った。現地の市長にオリガミを手渡してくれたテルニ在住のジュゼッピーノ・プロイエッティに感謝します。本当に敬服すべき行いです。」

【東洋から見たイタリア】

「国の違い、社会の違いがあるが、根本的には人間の違いだろうと言いたい。僕にとってイタリア人はアイデンティティーを強く持っているように見える。大きな信念を持っている。例えば君たちは地域ごとの伝統的な料理を保護して、誇りを持ち、愛している。」

ーーMassiが話すーー

「日本にも伝統的な料理はあるが、我々はそれに手を加えるのも好きだ。我々には創作という名のレシピの変更をよくやる悪いクセがある。

30年以上前、東京にとあるレストラン・チェーンがあった。僕はまだ学生で、ある日生まれて初めてスパゲッティ・カルボナーラを注文した。だけどこれにはたくさんのほうれん草やキノコやタマネギも使われていたのだった[9]。同じことがワインにも起きる。あるイタリアワインの本を持っているのだけど、その本からそれぞれのワインに使うぶどうの種類が定義され、その比率や製造の方法が厳格な規格によっていることを知ってとても驚いた。日本にはサケの藏がたくさんあるが、みなそれぞれの地域に供給するために風土に調和するようにそれぞれの判断で作っている。」

これはときたまシェフの帽子をかぶるためにヘルメットを脱ぐMassi[10]の説明です。

【夢の旅】

「とても実現できないようなことはあまり夢見ないようにしている。ただ以前一度、世界一周ツーリングをやった知り合い[11]がイタリアへのツーリングを勧めてくれたことがあった。もし安心して一定のスピードで旅ができるユーラシア・ハイウェイのようなルートが現存してたらウラジオストックからイタリアまで走りたいな。」

親愛なるMassi、それは夢に終わるよう運命づけられたよ。なぜなら我々の大陸に戦争が起きてしまい、そこの住民の人生と夢をめちゃくちゃにしてしまっているから[12]。終

<注釈>

1:モト = モーターサイクル、オートバイ

2:エマヌエーレ・ヴィットーリオ・パローデイ通りの赤い鉄柵 = MOTOGUZZIの工場の旧正門

3:GUZZISTA = GUZZIに乗るライダー(GUZZISTIはその複数形)

4:モデル = オフロードモデル出現前の60年代に作られていたスクランブラー

5:心臓の鼓動と等しいリズム = 以下参照「GUZZI・TEMPO」

6:運転テストのレベルを下げ = 「免許を取りやすくなった」がこのように解釈されました

7:

文中マンデッロ周辺の位置関係です

アル・ヴェルデは山の中腹にあります

8:オリガミ = 千羽鶴のこと

9:カルボナーラ = 本来野菜や生クリームは使わない。本来は卵黄、チーズ、塩漬豚肉、白ワイン、塩胡椒のみです

10:実はこの部分正確に訳せてないのですが、私がSNSに料理の写真を載せているのを知っているロベルトのジョークだと思います

11:知り合い = メンテナンスブックの撮影・編集をしてくださったカメラマン河合宏介氏

12:ロベルトにインタビューの回答を送ったのは2021年の夏でした

その後まさか戦争が起きるとは・・・ロシアにも知り合いのGUZZISTAがいますが2月26日以降SNSへの書き込みがありません

++++++++++++++++++++++++++++

ロベルトの15項目の質問に返答したのですが、その何分の一かが使われています。誌面の都合で多くを割愛したのでしょう、こんな表現になったか、これはこういう感じじゃないんだけど、また文脈がもうひとつ繋がらないとかありますが、皆様もお目こぼしをお願いいたします。

日本にもたくさんのGUZZISTAがいるなか私に白羽の矢が立ったのはまあずいぶんラッキーなことだったなと思いますが、私個人としてはよき101周年記念となりました。

シェフ・Massi(笑)

mas

- -

- -

ゴールデンウイークのお知らせ

- 2022.04.27 Wednesday

- notizie・・・・・・・・お知らせ

今年もゴールデンウイークはやってきます。

モトグッチリパラーレもお休みをいただきます。

休業日は以下の通りです。

5月3日[火曜]〜5月7日[土曜]迄

皆様には何かとご不便をお掛けしますがご理解の程

お願い申し上げます。

今年は地味目のイメージです。( ´艸`)

- -

- -

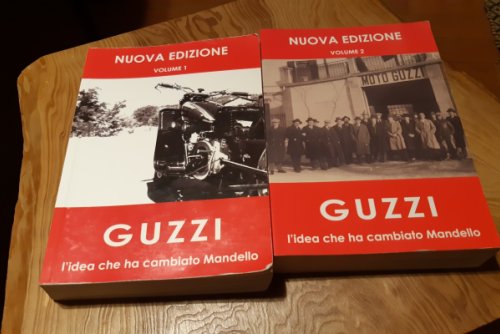

イタリアの鷲と豚の話(追記) (Mandello e Moto Guzzi vol1)

- 2022.02.28 Monday

- penso che・・・・・コラムなど

「GUZZI L'idea che ha cambiato Mandello」

の翻訳を続けてゆくうちにこの記事に関連した記述を見つけたので追記させていただきます。私が知らずに書いていた部分を正す意味もありまして・・・。

パローディ家の項で、1980年代のS.アルベルティという人の学士論文にカルロ・グッチがアドリアの飛行艇小隊で出会ったジョルジョ・パローディのその後が記されているのです。

戦争が終わり、彼はジェノヴァに戻って父の海運業を助けます。そのうちにスペインの貴族の娘と結婚し幸せな家庭を築くのですが、1935年、ジョルジョは西アフリカの戦いに身を投じます。数々の功績をあげてパイロットの腕を磨いた彼は1939年に100km飛行の平均速度の世界記録をたたき出します。機体はアンブロジーニS.7で平均392km/hに達したそうです。なんとまあ、また航空機のスピードの話になってきました。いつの時代も誰でもどこでも好きなんですね〜。ましてや戦雲濃厚な時代に先進兵器の航空機の開発競争には、ただならぬ情熱が注がれていたのでしょうか。

アンブロジーニS.7はレース用航空機で飛行艇ではなく陸上機です。某有名情報サイトを見ると、1939年に世界記録403.9km/hを樹立とありました。先の論文と年は同じくするものの速度が異なります。どちらかの数字が間違っているのか、ジョルジョの記録が同年他のパイロットに塗り替えられたのか、謎の12km/hの差になりました。そして某有名情報サイトには、戦後はアルファロメオのエンジンが積まれたとだけ記述があり、その前の戦中のエンジンの情報がありません。それでかわりにS.7をもとに開発されたというSAI.207を調べてみました。

SAI.207に積まれていたのはイゾッタ・フラスキーニ・デルタ(カルロ・グッチは学校を出たあとイゾッタ・フラスキーニ社のテスト部門にもしばらく勤めていました)という空冷倒立V12エンジンでした。あったんですね〜!空冷V12なんて!某有名情報サイトでカラー画像を見られます。各気筒が独立してたのですね。そうでないととても放熱が間に合わないでしょう。それでも前方のシリンダーに温められた空気が流れてくる後方のシリンダーはきついでしょう。モトグッチにお乗りの皆さんならスネに覚えがありませんか?ちなみに倒立であるのはパイロットの視界を確保するためでしょうか。私にはそれくらいしか思いつきませんでした。

ちなみにこの機の前のプロトタイプSAI.107も優れた性能を示しましたが、1941年7月18日に例のアルトゥーロ・フェラーリンが操縦中に墜落し、彼も機体も失われました。

1940年、イタリアの参戦とともにジョルジョは3度めの軍役につきます。かなり危険な軍務が続いたようです。そして1942年5月に砂漠の真ん中を飛行中(機体は不明です)にオーバーヒートが原因でシリンダーの一つが破損し、飛んできた部品によってジョルジョは顔面に深刻な負傷を負います。やはり放熱不足によるトラブルは起きていたのですね。

機体はおそらくセカンドパイロットによって基地に戻されたのでしょう。治療を受けたジョルジョは片目を失いました。「幸運にも、たまたまだけれど私には治療のための金がある」という彼の言葉が残されています。きっと多くの負傷兵は満足な補償も治療も受けずに苦しい人生を過ごしたのでしょう。

ここまでがモトグッチ誕生に関わった人々と航空機にまつわる話となります。ジョルジョが負傷した1942年は、モトグッチは創業から20年を数え、G.T.17を始め軍用車も供する大きなメーカーになっている時代です。その20年はパローディ家の項が終わってこれから読むことになります。モトグッチがスピードの世界で活躍する時代でもあります。なにかご紹介できることがあれば書きたいと思います。今回は画像もなく愛想なしでしたが、お読みいただきありがとうございました。

mas

- -

- -

イタリアの鷲と豚の話 (Mandello e Moto Guzzi vol1)

- 2022.01.31 Monday

- penso che・・・・・コラムなど

<マンデッロ・デル・ラーリオ 2016年9月>

2016年9月、モトグッチの95周年でにぎわうマンデッロ・デル・ラーリオの一角にひとつテントが設置されて、出版されたばかりの本が売られていました。私もさまざまなモトグッチ書籍を見ていますが、その分厚い本には見たことの無い写真ばかり載っていて、すかさず買ったものです。その際、テントにいたマダムが「12月にまたマンデッロにいらっしゃい!2巻が出るのよ!」とおっしゃるのですが、そんな頻繁にイタリアに行けるわけがなく、入手できるのはたぶん5年後か・・・と諦めていたのですが、マンデッロで部屋を貸してくださったご夫婦が年明けに来日することになったので重いのに買ってきてもらったのです。

上下2巻合わせて1300ページ!!そんな膨大なイタリア語の文はとてものこと読めないので、写真を眺めてはキャプションを拾い読み・・・・・してたのですが、どうも創業当時のグッチ家の人々にじかに会った方々へのインタビューや、マンデッロの人々が所有していた古い写真などの資料なども載っていて、今までのモトグッチ関連書籍とは情報量もですが、情報の質が異なるようです。ちょっとこれは真面目に読んでみようかなあ?・・・・・と、ついに大海に漕ぎ出してしまったのでした。

題名は「GUZZI L'idea che ha cambiato Mandello」イタリア語の"idea"は英語と同じくアイディアでいいのですが、どう日本語にするか迷っています。「グッチ マンデッロに変化をもたらしたその理念」、あるいは「信念」とか。もう少し読み進めないと決められそうもありません。もちろんモトグッチの実際の関係者でもある、マンデッロの人々の記憶・証言・資料をまとめた、町の側から描くモトグッチの歴史書です。

記述はまずカルロ・グッチの家族の描写から始まります。ミラノの裕福な中産階級であった家族の、ミラノ理工大の著名な教師であった父、画家一族の一員であった母、土木技師として数々の仕事を地域に残し、モトグッチの技術部の責任者としてやがて伝説となるノルジェをカルロと共に作り、1928年に彼自身がカポ・ノルドに到達した兄、周辺の山々の登攀ルートを開拓し第二次大戦中は反ファシストのパルチザン活動に身を投じた姉と妹、などなどです。

そしてカルロ(1889−1964)。彼は少年の頃はマンデッロにあったグッチ家の避暑のための別荘で長い時を過ごしました。そして近くの鍛冶屋ジョルジョ・リパモンティ(通称フェレー)のもとへ通うのです。当時の鍛冶屋は便利屋さんのような役目を負っていたのでしょう、フェレーはモーターサイクルメカニックでもあったので、彼の工房でカルロは機械工学やモーターサイクルへの興味と情熱を育んだのです。やがてヴィチェンツァの工業学校に通いエキスパートとして卒業するのですが、どういう事情か勉強を続けることができず兄のようにエンジニアまでにはなれなかったようです。それでも彼の中では1910年代のモーターサイクルの、エンジンを潤滑するより乗り手のズボンに飛んでくるほうが多いオイルの問題の解決策や、アルプスのすべての峠を越えることができるような中小排気量の単気筒エンジンをもつ信頼性の高いというモーターサイクルの構想が膨れ上がっていたのです。

1914年に第一次世界大戦が始まり、カルロはイタリア空軍(正確にはまだ空軍は設立されておらず、王立陸軍航空部隊と王立海軍航空部隊があったようです)に召集され、そこで2人の友ジョルジョ・パローディ、ジョヴァンニ・ラヴェッリと出会い、戦後3人で新しいモーターサイクルを造ろうと語り合いますが、戦後すぐにジョヴァンニ・ラヴェッリは飛行機事故で亡くなってしまいます。そして残った2人で作り上げたモトグッチには亡くなった友を記念してイタリア空軍(王立空軍の創設は1923年)の翼を拡げた金の鷲のマークが冠されたという伝説が生まれます。

1918年に戦争は終わり、翌1919年にジョルジョ・パローディの父エマヌエーレ・ヴィットーリオ・パローディから出資の確約を得て、その年のうちにカルロはフェレーと共にマンデッロで、G.P.(GUZZIとPARODIの頭文字)と呼ばれる彼の最初のプロトタイプを組み上げます。そしてその性能を認めたエマヌエーレ・ヴィットーリオ・パローディから増資が約束されます。

モトグッチ株式会社はそれを元に1921年3月15日にマンデッロ・デル・ラーリオの300平米の土地に産声をあげるのですが、それに先立つ1920年12月15日のモトチクリズモ誌23号で既に、「来春にも魅力的なメーカーによって新たなマシーンがイタリアにおいて発表される」と予告がされていたのでした。 ここまでが上下2巻全体の1/20の、モトグッチ社誕生までの物語となります。カルロが2人の戦友と出会うくだりはあっさりと書きましたが、すこしばかり訳がありまして、このあとさらに詳しく書いてみたいと思います。

<プロトタイプ G.P. モトグッチ・ミュージアムにて>

ところで私、グッチグッチと書いてますけれども、皆さんの車検証でご存じでしょうが登録されたメーカー名称がそれまでの「モトグッティ」から「モト・グッツィ」に改まりました。元の発音に忠実に、ということなのでしょう。でもまあ日本では「モトグッチ」がすっかり定着していますのでこれで通させていただいています。私が出会ったイタリア人でグッチのことをグジーと言う人もいましたし、私なんてマーズモートーですよ。きっとマスモトと言いづらいのだろうから気にしません。それに某モトグッチのオフィシャルなウェブサイト上でもモトグッチのかつての高名なエンジニア、ジュリオ・チェーザレ・カルカーノ氏のことをジュリオ・セザール・カルカーノなんて書いてもいるので、きっと発音問題というのはそんなに厳格なお話でもないのでしょう。

それよりもこの某オフィシャルなウェブサイトには、名前という面では別の見過ごせない部分があるのです。それはモトグッチの歴史を紹介してるページの「ビチリンドリカ」の項ですが、その表題を間違えて「ビチンドリカ」と書かれているのです(2022年1月31日現在)。「ビチリンドリカ」とは単なるニックネームではなく、そもそも「2気筒」という意味で、このレーサーがすでに活躍していた250ccレーサーのシリンダーを2つ使って120度Vツイン500ccレーサーに仕上げた名車だという成り立ちをも指しているのです。「ビチンドリカ」では意味が通じません。

またこのビチリンドリカの素材となった、1926年に投入され、これまた数々の勝利を収めた名機250ccレーサーの写真も、同じく某オフィシャルなウェブサイトでは1939年から販売が始まる市販車アイローネ(これも250ccではありますけれども!)の写真が使われています。250にはのちのモデル、1938年にスーパーチャージャーを搭載したコンプレッソーレもあるし、1939年にアルミシリンダーとアルミシリンダーヘッドを採用したアルバトロスもあるので写真素材には事欠かないはずなので、ちょい物足りないですね・・・・・。

ところで名称こぼれ話なんですが、さらに前は車検証に「モトグッチ」と記載されていました。それが1980年台後半ころに陸運局のほうから「モトグツティ」に変更したいと提案がありました。当時の日本総代理店だった諸井敬商事は「せっかく呼びやすいモトグッチが定着してるのに」と抗議しましたが結局変更となってしまったという経緯があります。

<250コンプレッソーレ モトグッチ・ミュージアムにて>

さて、第一次世界大戦当初のカルロに話を戻しましょう。

彼は1914年、25歳のときに機関兵の空軍准尉として召集されました。その任地はヴェネツィアの北東に位置する聖アンドーレア島(サンタンドーレア島)にあった飛行艇小隊の整備工場だったのです。そこで2人のパイロットに出会います。1人はジェノバのかなり裕福な市民であったジョルジョ・パローディ。もう1人はブレッシア生まれで自転車の選手でもあり、戦前の優れたモーターサイクルレーサーであったジョヴァンニ・ラヴェッリでした。3人は意気投合し、カルロの新しいモーターサイクル造りのアイデアに共感し、パローディの実家の財力と、ジョヴァンニ・ラヴェッリのかつてスペインで“イタリアの悪魔”と呼ばれたライダーとしての実力と名声をも合わせればそれはきっと成功するだろうと語り合ったのでした。

・・・・・むむむ、

ちょっとなにか気になりませんか?

カルロたちが出会ったのはアドリア海北端に位置する小島、サンタンドーレア島の基地。彼らがいたのは飛行艇小隊なのです。アドリア海の飛行艇乗り、それってまるで「紅の豚」の世界じゃないですか!?

ちなみに、「紅の豚」の作者宮崎駿さんはモトグッチのVツインエンジンを搭載した3輪車「トライキング」を所有していた(現在のことは存じません)ほどのマニアです。たしかカーグラ誌上だったと思いますがトライキングのことを漫画にしていて、そのシンプルさやダイレクト感を評して、素ウドンならぬ素グルマと描いていたのを覚えています。

モト(モーターサイクル)のグッチにどれだけ興味をお持ちだったのかは伝わっていませんが、じかにモトグッチエンジンに接していた宮崎駿さんが、もしカルロ・グッチがアドリアの飛行艇小隊で運命的な2人の友と出会ったことを知っていたなら、ひょっとしてそれをモチーフに「紅の豚」の舞台ができあがったのではと想像したら楽しくないですか?時代だってほぼ合ってるのです!

ちょうど少し前に「紅の豚」がテレビで放映されました。その後いらしたお客さんと雑談をしていて、その方はわりとそういったこと(戦史など)にお詳しいので「ピッコロ社でエンジンかけるじゃないですか。でもラジエターとか見当たらないんですけど空冷なんですかね〜フィンも無いのに」と話すと「いや水冷(液冷)でしょう!!」と一刀両断。ひょっとして航空機の速度だと空気の流量が違うから空冷V12なんてシロモノがまかり通るのかと想像しましたが、まあ普通に考えたら中間のシリンダーはすぐに焼き付きますよね。

そんなところから、今さらですけど「紅の豚」の「エンジンちゃん」について少しは調べてみようと思い立ったのです。今ってのはいいものでネット上には情報があふれていました。調べていたら長年ふわっと思ってた2つの疑問、スピード勝負なのになぜ空気抵抗が大きそうなフロートを備えた飛行艇なんだろう?と、ヘッドカバーにGHIBRIと浮き文字があるフォルゴーレというエンジンの正体は?もわかりました。私は航空機エンジンの知識は皆無でしたので、ここから先はネット情報によるもの多です。出典をリンクしませんが興味を持たれた方はググってみてくださいませ。機体やエンジンの写真等見ることができます。ちなみに星型ではない空冷航空機エンジンもありました。先のお客さんが調べてくださったのですが、Napier Dagger(読みはわかりません)というH型24気筒です。写真を見ると大きなダクトを上下2つ備えていて、これは給気と冷却を兼ねているのでしょうか。そして各シリンダー間には冷却のための通気口など設けられているのかもしれません。

それでは前提として「紅の豚」の各設定は原作版と映画版とで異なるので、ここでは映画版についてのみ話を進めたいと思います。まずポルコ・ロッソの機体はサヴォイアS.21試作戦闘飛行艇ということになっています。実はこれは名前だけの設定で、その姿は実在のサヴォイアS.21とも異なり(複葉機ですので)、宮崎駿さんが少年期に見たというマッキM.33がフォルムのモデルになったとされているそうです。このM.33はたしかに似ています。そして実際に1925年のシュナイダートロフィーでカーチスに敗れているのです。

ポルコ・ロッソ号が最初に積んでいたのはイゾッタ・フラスキーニ社のアッソ液冷V12スーパーチャージドエンジン。そしてエンジン故障でカーチスとの最初の空中戦に負けたあとにピッコロ社のオヤジが持ち出したフォルゴーレという架空のエンジンのモデルになっているのはフィアットのAS.2、水冷V12気筒、SOHC4バルブです。シュナイダー・トロフィーに向けてチューンされたエンジンでアルミシリンダーヘッドやマグネシウム合金のピストンが投入されていたようです。

ボアストロークは140X170mm。ボアが140mm!一瞬、そんなにでかくても火炎伝播が間に合わず必ずしも有利とは言えないのでは?と思ったバイク屋のオヤジでしたが、最高馬力800hpを発生するのは2500rpmでした。その程度の回転ならちゃんと燃えきるのでしょう。

ではフォルゴーレってナニ? Folgoreというのはイタリア語で稲妻という意味なのですが、宮崎駿さんが少年期に見たというM.33と同じマッキ社に、フォルゴーレと名付けられたMC.202という戦闘機があるのです。宮崎駿さんの遊び心なのでしょう。ちなみにマッキ社は第二次世界大戦後はモーターサイクル造りに転じて(アエルマッキ)、実はモトグッチにも縁が深いリノ・トンティも開発に参じていたのですが、もうそんなことを掘り下げていてはキリが無いので後日に譲ってやめときます。

<本文とは関係なくアドリア海ではないレッコ湖の風景>

さて、劇中のフォルゴーレのヘッドカバーにはGHIBRI(イタリア語読みするとギブリ)と浮き文字が見えます。浮き文字で思い出す話を少し書きます。モトグッチのかつての日本総代理店であった諸井敬商事の創業社長であった故諸井敬氏は戦時中は東京高等工芸学校の学生でしたが、学徒動員で中島飛行機荻窪製作所の航空発動機試作工場に送りこまれました。そこの試作研究部で、のちにH・R・Cの社長にもなる関口久一技師の指導の下、B29に立ち向かうべく3500馬力を目指して空冷複列星型18気筒のハ107,ハ117の2種のエンジンの試作を秘かにしていました。

ある日、恐らく敗戦濃厚という局面だったのでしょう、東京にも空襲が始まっていて、田無のほうにほぼ無傷のB29が墜ちたとのことでエンジンを回収に行ったのだそうです。そしてそこで見たのはエンジンに浮き文字で品番が記されているという、当時日本ではまだ打刻していたのと比べるとずいぶんと余裕な工業力であったそうです。エンジンを開けてみると遠くサイパンから飛んできたとは思えないほどきれいなシリンダーウォール。自分たちの試作エンジンは昼夜回し続けて耐久テストをすると見るも無残な段付き摩耗と、こんなに差があったら制空権が米軍の手中にあったのも仕方ないと後年語っていたそうです。(一部諸井敬氏の「内燃機関にとりつかれて」から引用)

諸井敬氏は航空発動機を研究するためと海軍兵学校に入るために英語の猛勉強をしたので、戦後は英語力を武器に進駐軍第8軍司令官ウォーカー中将のもとで通訳を務め、そこからの縁で貿易界に足を踏み入れるのですが、いろいろなエピソードはまた別の機会(があれば)にしてフォルゴーレ(FIAT、AS.2)に戻ります。

この時代のV12というエンジンについて、気になったのはクランクシャフトです。まさか組み立て式クランクだったのか、当時V12のそこそこ長いクランクシャフトを鍛造で作れたのか、一番想像しやすいのは削り出しかと思うのですが。そこまでの情報は私は見つけることができませんでした。ただクランクピンについては、最先端を行く航空機エンジンのことなのできっとメタルを使っていたことでしょうね。

近い時代のモトグッチのエンジンで紀文食品様所有の1930年製Sport14は一体型クランクにメタルを使っていました。鍛造かどうだったかは今ちょっとわかりません。もう1台、諸井敬商事にティポ・スポルトと呼ばれたモデルが置いてありました。もしSport14以前のSportであれば1923〜1928年の間に製造されたもので、この車体はメタルではなくニードルベアリングが使われていました。ベアリングならクランクは2ストロークエンジンと同じく組み立て式かと思いきや、クランクは一体でコンロッドビッグエンドをばらしてニードルを入れるという方式でした。あらためて2台並べていろいろ検証してみたいものですが、このティポスポルトは20数年ほど前までリパラーレでお預かりしていましたが、諸井敬氏のご遺族のお一人が引き取りにいらして、その後の消息がわからなくなってしまいました。

さて劇中のフォルゴーレはピッコロ社の倉庫で試運転をします。モデルとなったFIAT、AS.2は先に書きましたように水冷です。あの場面で風になびくパイプのようなものが見えますが、あの中を冷却水や燃料が通っているのでしょうか。あんなにヒラヒラしててプレッシャーは維持できるのかな〜、冷却水の循環が悪くて焼き付かないか心配です(笑)そして後方にラジエターが置いてあってプロペラの風を当てているのでしょうか。それよりも目の前を運河が流れているのですからその水をエンジンに送り込んで温まった水は垂れ流しにするほうが簡単かもしれません。でもそれはどちらかというと冷え過ぎか。よくヤマハRZのラジエターに貼られたガムテープをちらりと思い出しました・・・・・。

<マンデッロ 市庁舎前の広場 カルロの像が置かれている>

ピッコロ社の倉庫を飛び出したポルコ機は、ミラノの運河から飛び立ちます。そこで思い出すのは私が感じていた疑問、なぜ飛行艇がスピードレースを?ですが、ちゃんと理由がありました。紅の豚を見ていると、この映画の世界では航空機は全て飛行艇という設定なのでは?とも思わされる雰囲気もありますが、そもそも現実のシュナイダー・トロフィー・レースにしたって飛行艇の速度を争うレースだったのです。

航空機で速度をあげてゆくのに障壁のひとつが翼だったそうです。ざっくり書きますが両翼の幅が狭いほうが有利で、ただしやみくもに狭くすると離陸(あるいは離水)時の揚力が足りなくなってしまいます。そうなるとスピードレースに臨む航空機には長い長い滑走路が必要となり、限りある飛行場の滑走路を使う陸上機よりも、海などでどこまでも助走ができる飛行艇のほうが翼を小さくできる分有利だったのです。ほかに私が疑問に思っていたフロートの空気抵抗は陸上機の車輪よりも小さかったので、やはり飛行艇が有利だったそうです。後年フラップ(翼に取り付ける可動部)が開発されて翼を小さくできるようになり、また離陸後車輪を格納できるようになって空気抵抗を減らせた陸上機が逆転して有利になっていったのです。

ミラノの運河からようやく飛び立ったポルコ。彼の脱出の手助けをしたのはかつての戦友フェラーリンでしたね。このフェラーリンにもちょっとした因縁話があるのです。と、その前に!手助けで思い出しましたが、この物語に出てくるマンマユート団、これって読みではマンマユートと言ってますがイタリア語にするとmamma aiuto!となり、つまり「ママ助けて〜!」という意味になります。全然怖くない(笑)

で、フェラーリンです。この人には実在のモデルがいるのではといわれているのです。イタリアでは戦闘機の性能がいまひとつだったそうで、第一次世界大戦中にアンサルド社において開発が始まりました。1917年に試作機が完成し、社名に設計者2人の名も合わせてS.V.A.(Savoia Verduzio Ansaldo)1型と命名されました。これはその後改良を重ねられるのですが、1920年になって極東への空路開拓を目的に11機の航空機がローマから飛び立ちました。そのうちで唯一、同一機で全行程108日、飛行日数27日、飛行時間112時間でローマ〜東京18000kmを飛んだのが複葉複座の陸上機、S.V.A.9でパイロットがアルトゥーロ・フェラーリン中尉だったのです。宮崎駿さん、この日本にも関わるエピソードを知らずして数多あるイタリア人の名前の中からフェラーリンを選んだとは思えないです。

<2006年、浜松基地へのクラブツーリング>

世界で初めての偉業を成功したこの機体は靖国神社遊就館にて展示されていたところが昭和20年の空襲で焼失してしまったので、戦後になってイタリアからレプリカが寄贈されたのだそうです。そのレプリカは現在航空自衛隊浜松広報館にあるそうで、「えっ何年か前にモトグッチオーナーズクラブで浜松基地に見学ツーリングに行ったよ!」と写真をさがしたのですが、残念ながらS.V.A.9レプリカは写っていませんでした。

かつてはスピードレコードを持っていた飛行艇という消えて行ったエリートに目を向け、劇中では天に召されてゆく飛行艇乗りたちを描いた宮崎駿さんにカルロ・グッチの気持ちを重ねずにいられません。

1918年11月11日に第一次世界大戦が終わり、カルロ・グッチはマンデッロに帰りプロトタイプの製作を始めます。ジョヴァンニ・ラヴェッリは空軍にとどまりその完成を待っていましたが、1919年8月11日、飛行中のエンジントラブルに見舞われ地表に激突、身体じゅうの負傷によって亡くなります。この知らせはカルロを心底打ちのめしたといいます。もし1919年のうちには完成したという彼のプロトタイプが8月にも仕上がっていたら、ジョヴァンニはすぐにでもマンデッロに赴いていて事故に遭うことはなかったでしょう。もしそうなっていたらモトグッチは、イタリアの悪魔と呼ばれたジョヴァンニによってこそサーキットの栄光を掴んで世界の大メーカーの道に踏み出したに違いないからです。

お読みいただきありがとうございました。この「Mandello e Moto Guzzi」は一応vol1と書きましたが、もし例の本を読み進めていくうちになにか面白いネタがあったらまたご紹介させていただきます。

mas

- -

- -

謹賀新年

- 2021.12.27 Monday

- notizie・・・・・・・・お知らせ

2021年もお陰様を持ちまして無事に過ごすことが出来ました。

2022年もご愛顧の程宜しくお願い申し上げます。

新年は6日(木曜)より通常通り営業致します。

RIPA-Shiga

- -

- -

LeMans1000 その2

- 2021.10.09 Saturday

- notizie・・・・・・・・お知らせ

珍しく中古車両をご紹介します。

コンディション最良のLeMansです。

整備を怠らず30余年

走行距離:約59,000Km

価格:¥1,200,000(税無し)

ご興味のある方はお問い合わせ下さい。

又、ヒヤカシはご遠慮下さい。

宜しくお願い致します。

RIPA-Shiga

- -

- -

LeMans1000 その1

- 2021.10.09 Saturday

- notizie・・・・・・・・お知らせ

珍しく中古車両をご紹介します。

コンディション最良のLeMansです。

整備を怠らず30余年

走行距離:約59,000Km

価格:¥1,200,000(税無し)

ご興味のある方はお問い合わせ下さい。

又、ヒヤカシはご遠慮下さい。

宜しくお願い致します。

RIPA-Shiga

- -

- -

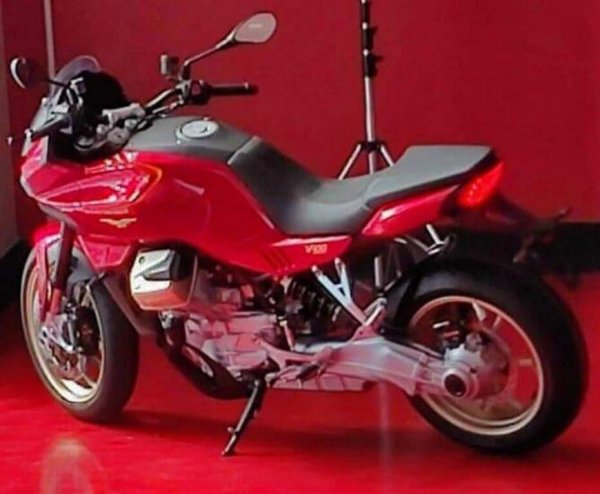

V100続報

- 2021.09.13 Monday

- notizie・・・・・・・・お知らせ

モトグッチ100周年に向けた新型V100の続報です。

先週、続々とNEWSが飛びこんできました。

「V100 MANDELLO」

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=a3nRIkAUTuo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0Jzqctyl7jZcZ5XamC01VV6AzA17uv-aM3ibAQgDu9YCD6lgb1E4ei3YU

もうひとつはマンデッロでの発表会をレポートした動画

https://www.youtube.com/watch?v=97DsTk1lo5I

完全に新設計のDOHC液冷Vツインエンジンとミッションです。液冷化はやはり厳しさを増すエミッション対策でしょう。DOHCでは無いもののOHC4バルブの8V1200エンジンは短命でしたね。もう少しビッグモデルを作っていけるはずだったでしょうに。

スイングアームは左側に配され、中にドライブシャフトが通っています。発表された馬力は100から120とのこと。走行速度に合わせてウインドシールドやフェアリングが動いて空気の流れを変えライダーの負担を軽減します。発表会のグリーンのモデルは上位機種のようでリアショックにオーリンズの電子制御サスペンションが使われています。この車体はかなりコンパクトにまとまっています。

最新のテクノロジーが投入されていますが、V100MANDELLOはスーパースポーツではなくスポーツツアラーです。当初ちょっぴりささやかれたオフロードとのクロスオーバーモデルでもありません(のちにオフタイプが出るかもしれませんが)。モトグッチが企図したのは快適で開放的なモダンツーリズモといったところでしょう。L'Aquila=モトグッチを次の1世紀へ橋渡しをする革命的モデルとマスメディアから評されています。

でもなあ・・・・・動画には走っている場面が写ってないし(走行場面風のドローン動画?はありましたが)、これちゃんと完成してるのかな・・・? とちょっぴり疑ってもいたのですが、これをみつけました。ちゃんと動くようです(失礼ですね・・・)

https://www.facebook.com/1625118673/videos/376511744003314/

そして最後にご紹介するのは、金曜日に飛び出たこのビデオ!!

https://www.youtube.com/watch?v=QUb7Nmn2ahk

2025年までにマンデッロの工場内に様々な施設が増設されます。かつて工作機械が並んでいた部品製造建屋がこわされてずっと更地になっていたのですが、そこと、一番奥にあった車両組み立て工場建屋の場所に新たに建てられるようです。新しいオフィス棟、エンジン組み立て工場のほか、新しいミュージアムにカスタマーセンターに来客用ホテルにレストランなどなどちょっとテーマパーク化の気配が強いですが。2025年完成予定とのことで105周年のGMGに間に合わせようと言うのでしょうか? ちなみに現地では「V7で儲けたからな・・・」と噂してるとかしてないとか?笑

今回はコピペばかりの記事になりました。

mas

- -

- -

1年延期

- 2021.08.30 Monday

- moto・・・・モトグッチ・整備など

2021年9月に計画されていた100周年のGMG(giornate mondiali guzzi=モトグッチDAY)。モトグッチ・ワールド・クラブから参加確認を求められていたこともあって、モトグッチ・オーナーズ・クラブ・オブ・ジャパン会長共々8月の初旬あたりまでは「行ける状況であれば参加しよう」と考えていました。ただしワクチン接種済みであればイタリア入国時は何もないものの、日本帰国時には2週間の隔離義務があるので「そこが悩みどころですね〜」、などと話していたのですが、そのうち日本だけでなく世界的にCOVID19を取り巻く情勢がみるみる悪くなり、ついにGMGの1年延期が発表されました。行くか行かざるか悩む必要がなくなりまして残念やらホッとするやら(笑)

世界中からグッチスティを集めることはやめたものの、現地では静かにモトグッチの100周年を寿いでいるようです。写真はマンデッロの10kmほど南にあるこの県の中心都市レッコで公開された24時間鑑賞可能(夜はライトアップ)の展示です。

「モトグッチの神話を写真で巡る旅」 モトグッチの軌跡を示すたくさんのモノクロ写真と、コモ湖畔でモトグ

ッチの歴史的モデルを撮った美しい写真が並べられています。

マンデッロ・デル・ラーリオ市の実行委員会もイベントを実施予定です。パンフにQuattro chiacchiere と書かれていて「雑談しようぜ」という感じのイベントのようです。

6日20:45〜(現地時間) ルマン850〜1000ccの開発に関わった関係者による「雑談」(トークショーですね)。Lecco FMのストリーミング視聴が可能です。

7日21:00〜(現地時間) 市庁舎が面しているカヴール通りでの100周年壁画の除幕式 人を集めずにLecco FMでの視聴のみのイベントです。

8日20:45〜(現地時間) 3冊のモトグッチ100周年本(ピアッジオ監修の本ではありません)の関係者たちによる「雑談」。Lecco FMのストリーミング視聴が可能です。

10日20:45〜(現地時間) レッコの若き映像作家ユーリ・パルマによるモトグッチ100周年に向けたフィルムの上映。Lecco FMのストリーミング視聴が可能です。

10〜12日 「モトグッチ 家族の歴史」中学生たちによるインタビューや写真を集めた展示。入場にはワクチン接種証明書の提示が必要

11日 ミラノの東の郊外のモーターサイクリストたちのドキュメント・フィルムの上映。

日本では時間帯が早朝になりますが、ストリーミングで見られるものもありますのでよかったらご覧ください。

近づく100周年の記念の日に向けてイベントの知らせが届く中、何日か前にヘリポート上の画像がネットを駆け抜け、世界(と言ってもモトグッチ界に限るのかもしれませんが)をザワつかせました。ついで各メディアがスクープと報じ始めました。モトグッチV100スポーツツアラー現る!V100というのは1000ccということです。ただ何故1200や1400ではなく?あくまで100周年に合わせたかったのでしょうか? ちなみにSport tourerが正式なニックネームかどうかはまだ不明です。

モトチクリズモ誌が速報で書いたところでは、Vバンク内側に吸気系、シリンダー外側に排気系、液冷、110馬力、という情報でした(120馬力と書いているところも)。それにしても馬力などが伝わっているわりには微妙にピントが合わない画像ばかり出回ってるのは・・・・・・ちょっと話題作りはするけど本番までは全てを明かさずというメーカーの意向を受けてのことなのでしょうか(笑)。

このボケ画像を見ると、片持ちスイングアームのように見えます。が、なんだかファイナルギアケースが小さくないか? ドライブシャフトが左側にきているのであればミッションも完全に新設計。ではセルモーターは? ミッションケースの下にはチャンバー兼キャタライザーのようなものが見えます。液冷になったのは、厳しいエミッション規制をどこまで空冷ビッグボアエンジンでクリアしてゆくのか楽しみにしていたので少しさみしくはあります。いずれにせよこの画像の雰囲気ではまだ開発途上にあるようですので細部がどんどん変わってゆくかもしれません。当初GMGで発表する予定だったのかわかりませんが、いずれ11月25日に始まるEICMA、ミラノモーターサイクルショーにて明かされるのではないかと思います。

ただ、今の時点でも言えることは、吸気をVバンク内側に、排気をシリンダー外側に配置したということはDOHCにしたいからだろうということです。なぜならそうすればカムシャフトの駆動はクランクシャフトからチェーンかベルトで簡単にできるからです。今の吸排気方向のままだとベベルギアでもつかわないと不可能です。確か1996年のモトグッチ・ディのときにこのレイアウトのエンジンを路上展示してたカスタムビルダーがいました。エンジンの音も聞かせてもらったものです。さすがに音は忘れちゃいましたがあれから25年・・・・・などなど思いを巡らせつつ発表の日を待ちたいと思います。

mas

- -

- -